旅の写真を整理中に訪れた衝撃の再会

先日、別の記事を書くために、15年前に行ったオーストリア旅行の写真を見返していました。

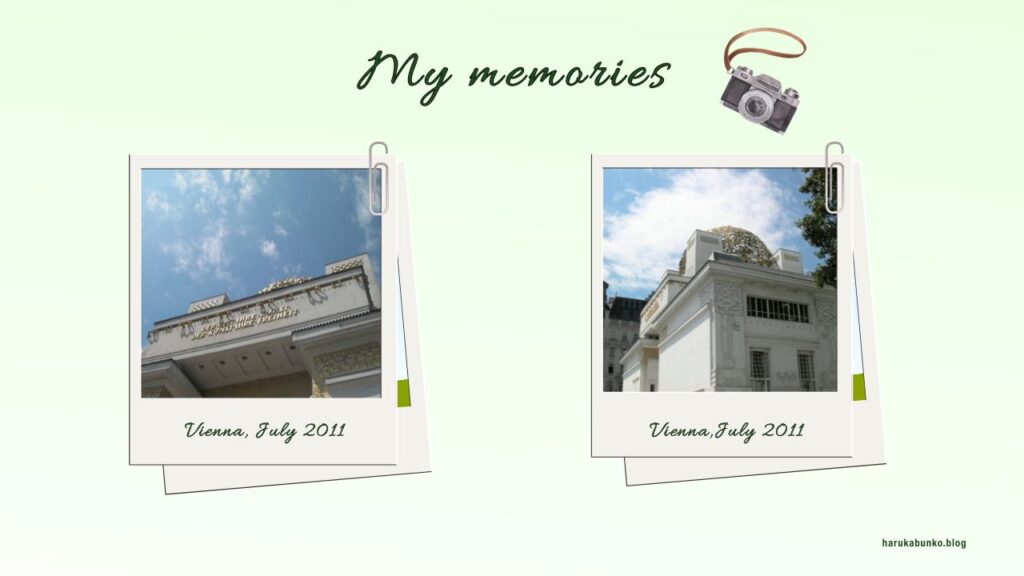

何気なくスクロールしていたとき、目に飛び込んできた白い壁と黄金の装飾。

どこかで見覚えのある建物…これ、分離派会館では?!

観たかった建物に、実は立っていた!

検索で出てきた画像と、自分の写真を見比べると、入口の装飾まで一致。

間違いなく、分離派会館(セセッション館)でした!

でもおかしい…。

訪れた記憶が完全に頭から消えていました。

決定的なシーンの欠落

確かに建物は写っていました。

ということは、当時ここを訪れたのでしょう。

でも…肝心の金のキャベツが、フレームの外に切れているのです↓。

金のキャベツはよく見えないアングルで、決定的瞬間を逃している写真。

当時のわたしは、そこまで重要なものと気づいておらず、シャッターを切っていたようです。

撮影していた写真からのさらなる発掘

美術史の背景も、分離派という芸術運動の意味も、当時のわたしには遠い世界の話だったにもかかわらず、写真に収められていたのは…

なんと、クリムトの名画「アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像I」と「接吻」ではありませんか!

どうやら旅行中に泊まったホテルの部屋に飾られていたようです。

今ならたとえレプリカだとしても、ウィーンという土地で眺めるクリムトに感動し、もっと長く眺めていたことでしょう。

ウィーン分離派会館の地下にある黄金の物語

分離派会館の地下展示室には、クリムトの壁画《ベートーヴェン・フリーズ》があったんですね…

しかも全長約34メートル、三面にわたって描かれた、総合芸術の先駆けともいえる大作!

左の壁から中央、そして右の壁へとぐるりと続き、ひとつの物語で構成されています。

- 左壁:幸福(愛)を求める旅立ち

- 中央:誘惑

- 右壁:理想郷(芸術による救済と歓喜の歌)

では、それぞれの壁について調べたことをお伝えしますね!

左壁:幸福(愛)を求める旅立ち

ここでは、人間が幸福を求めて旅に出る場面が描かれています。

目を閉じた精霊たちが「幸福への憧れ」を象徴、裸の男女は「弱き人類の苦悩」を体現しているそう。

その前に立つ黄金の鎧の騎士は、野心と同情を背に、苦しむ人々を救うため旅立ちます。

実はこの騎士の顔のモデルは、マーラーだったと知って驚きました!

中央:「聖アントニウスの誘惑」がテーマ

旅路に立ちはだかるのは、人生の試練や悪徳の象徴たち。

中心に描かれた頭がゴリラで身体がヘビの怪物の大きさは、壁面の2/3を占めるんだとか!

怪物の3人の娘と「貪欲・嫉妬・快楽」が表現された身を寄せ合う女性たち。

こちらを見つめる視線に、ドキッとします。

さらにその端には「絶望」を表す女性像。

うなだれた姿からは、人間の弱さや恐れがひしひしと感じられます。

右壁:芸術による救済と歓喜の歌

暗闇を抜けて現れるのは、竪琴を持つ女神と合唱隊。

芸術が人の魂を癒し、歓喜の歌に讃えられ、「幸福」がもたらされます。

芸術の力で人間は理想の王国にたどり着いたのです。

知識が変える旅の景色

オーストリアの旅から年月が経ち、美術史にほんの少し興味を持った今、あの写真を見ると全く違う感情が湧いてきます。

知識があったなら、迷わず足を止め、胸を高鳴らせながら金色の屋根を見上げ、クリムトの作品に逢うために入館していたことでしょう。

でも、知識がなかったからこそ、こうして後から再び訪れるような不思議な体験ができたのかもしれません。

もう一度、あの街角へ行けたなら…

分離派会館の写真を見るたび、ウィーンに行ったのになぜ訪ねなかったんだろうと勝手に落ち込んでいたわたし。

肝心の金のキャベツは見切れていたけれど、これらの写真たちは15年後のわたしに再びオーストリアの街角を歩かせてくれました。

次に訪れることができたなら…

あの黄金の屋根をしっかりフレームに収め、ベートーヴェンの第九を聴きながらクリムトの壁画《ベートーヴェン・フリーズ(Beethovenfries)》を目に焼きつけたい!

実はAmazonプライムビデオに、この壁画について解説されている番組があるんです!

気になる方はこちらからどうぞ

▶︎Amazonプライムビデオで見てみるドキュメンタリー『クリムト エゴン・シーレとウィーン黄金時代』では、壁画を間近に映した映像も登場します。

写真だけを見ていたときは、平面画だと思っていたのですが、映像で見てはじめて作品の一部に石がはめ込まれていることがわかったんです。

それは、写真だけでは伝わらない魅力を感じることができた瞬間でした。

そして想像してみてください…

1902年の分離派会館。

マーラーが指揮するベートーヴェンの第九が響き渡る館内。

壁画を眺めると、黄金の鎧をまとった騎士や、歓喜の歌を讃える合唱隊のすがた。

色とりどりの石がきらめき、光を受けて絵と音がひとつになって押し寄せてくる。

…もしその場にいたならば、きっと息をすることさえ忘れてしまったことでしょう。